2025年6月24日

海の向こうのキャリア教育最前線~アメリカのCareer Technical Education(CTE)とは?

- #キャリア教育

- #企業連携

- #キャリア・パス

- #海外情報

1999年末に文部科学省中央教育審議会で初めて「キャリア教育」という用語が使われてから、四半世紀が過ぎました。いま、みなさんは「キャリア教育」の価値をどのように考えているでしょうか?教育界と産業界の接点・協働の観点から、「キャリア教育」は、「学習内容と社会をつなぐ」だけではなく「ステークホルダーがともに未来を創る営み」へと転換していくべきではないだろうかー今回は、「これからのキャリア教育」の方向性について、海外事例を参考に考えてみたいと思います。

- INDEX社会のニーズからはじまるキャリア教育のかたち

- 01「キャリア・パス」で生徒の選択肢を広げる

- 02注目すべき

キャリアクラスター®フレームワーク

の構成要素 - 03

キャリアクラスター®フレームワーク

とCTEのカリキュラム実践 - 04キャリア教育の未来と「協育」

社会のニーズからはじまるキャリア教育のかたち

「キャリア教育」と聞いて、何をイメージしますか?多くの方が「職場体験活動」「職業講話」を想起されるのではないでしょうか?実際に、現場のキャリア教育関連の取り組みの中で、もっとも労力がかかるのは外部連携が必須のこのような活動でしょう。しかし、このような体験活動を実施したことをもって「キャリア教育を行ったものとみなす」1 学校も少なくなく、「生徒のキャリア発達を支援する」という本来のキャリア教育の目標が実現しているのか、長年の課題でした。その課題を乗り越えるため、日本では「基礎的・汎用的能力」をすべての教育活動を通じて育成していく、という大方針が打ち出されました。

海の向こうのアメリカでは、「Career Technical Education(CTE)」と呼ばれるキャリア教育プログラムが、公立中高を中心に全国的に導入されています。「基礎的・汎用的能力」の育成はもちろんのこと、実践的な内容で、就労や専門分野の学習に直結しています。その目的は、シンプルに「社会で生きる力」を育むこと。地域の企業や大学、職業団体と連携し、実践的な授業やインターンシップなど、単なる「体験」ではない、生徒一人ひとりのキャリア発達と将来のキャリア形成に直接リンクする学びを実現しています。

日本とアメリカの取り組みを比較し見えてくるのは「キャリア教育」の捉え方の違いと、「学校」という場の役割の違いです。

01「キャリア・パス」で生徒の選択肢を広げる

もともと職業訓練から始まったCTEは、時代の変化に応じて進化を続け、社会―つまり地域や産業のニーズに柔軟に対応する教育モデルへと成長しています。

CTEを導入する学校では、生徒が興味や目標に応じて選べる「キャリア・パス」が設けられています。これは、日本でいうところの「コース」に相当します。教員とCTEカウンセラーが連携しながら、進学・就職のどちらにも対応できる支援を行い、生徒の学びをシームレスにつなぐ体制が整えられており、アメリカの高校生の約8割が、卒業までにこのCTEの科目単位を取得しています。2 また、その充実した実践的なコースは教員の専門性に支えられています。CTE教員の多くは業界の専門家が再教育を受けて教員に転身した人たちです。全州の9割がその分野の業界人を教員に認定する制度を導入しているというデータもあり、実践的な「キャリア・パス」に沿ったカリキュラムの展開が実現します。3

02注目すべき「キャリアクラスター®フレームワーク」の構成要素

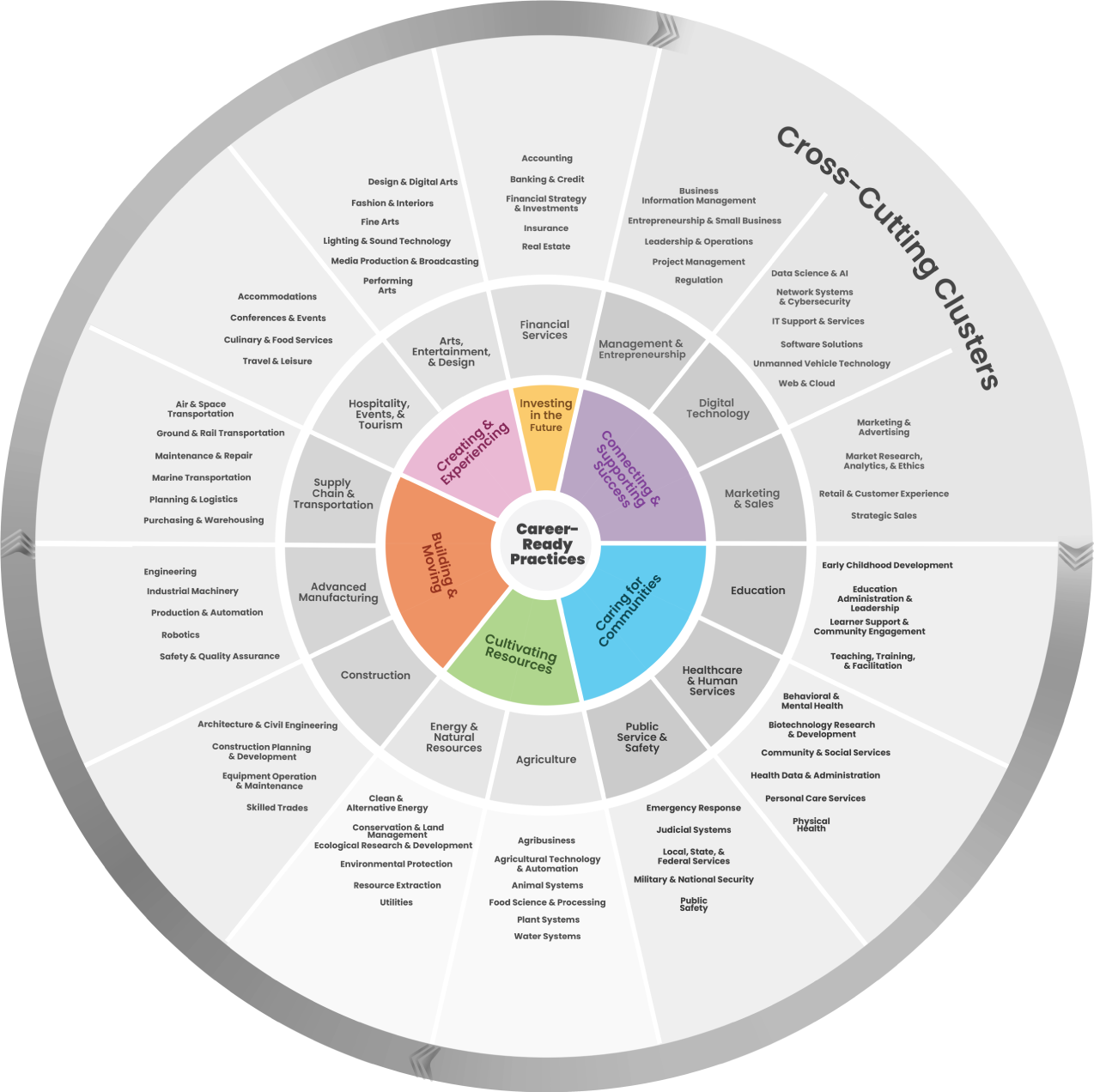

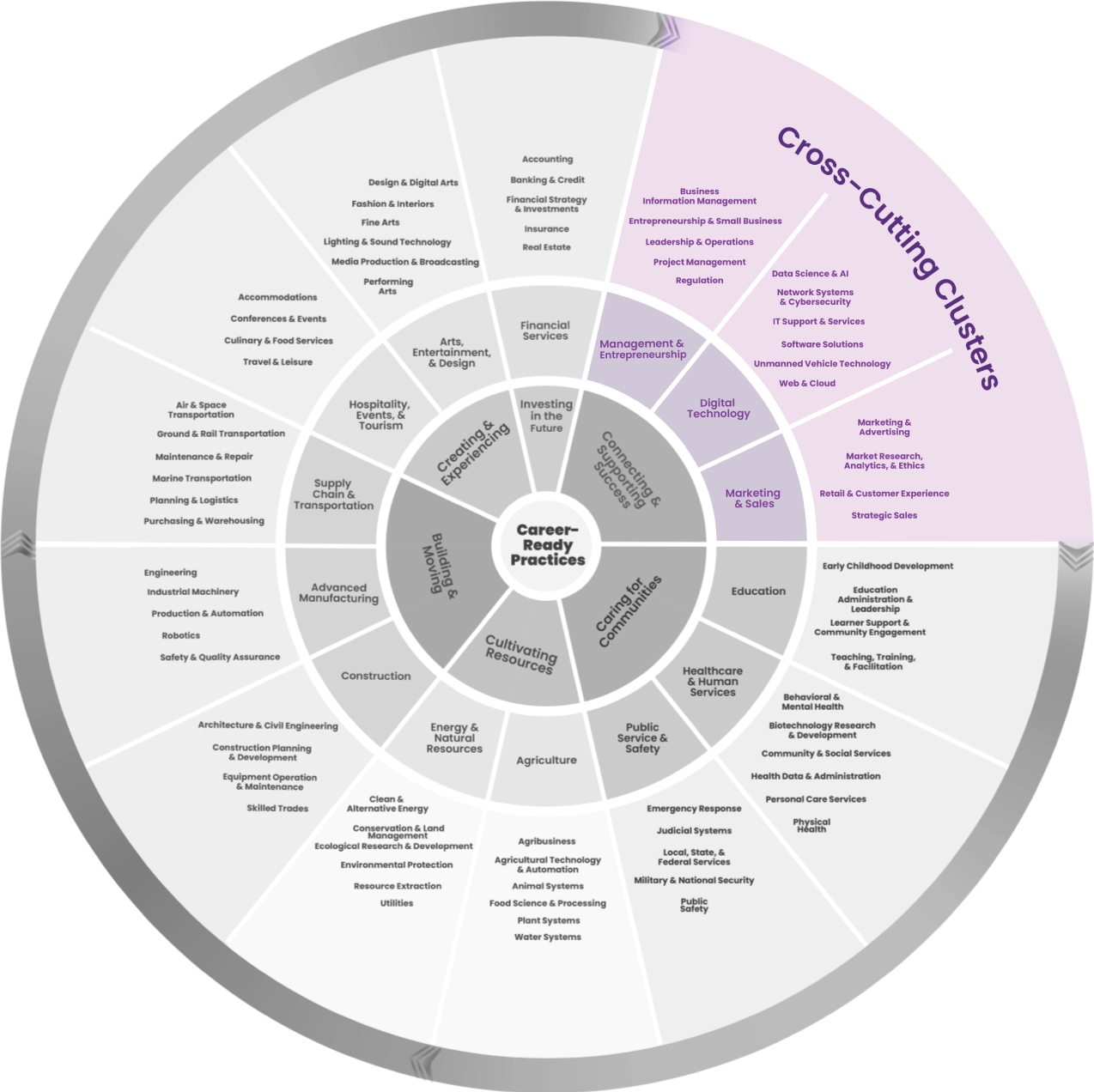

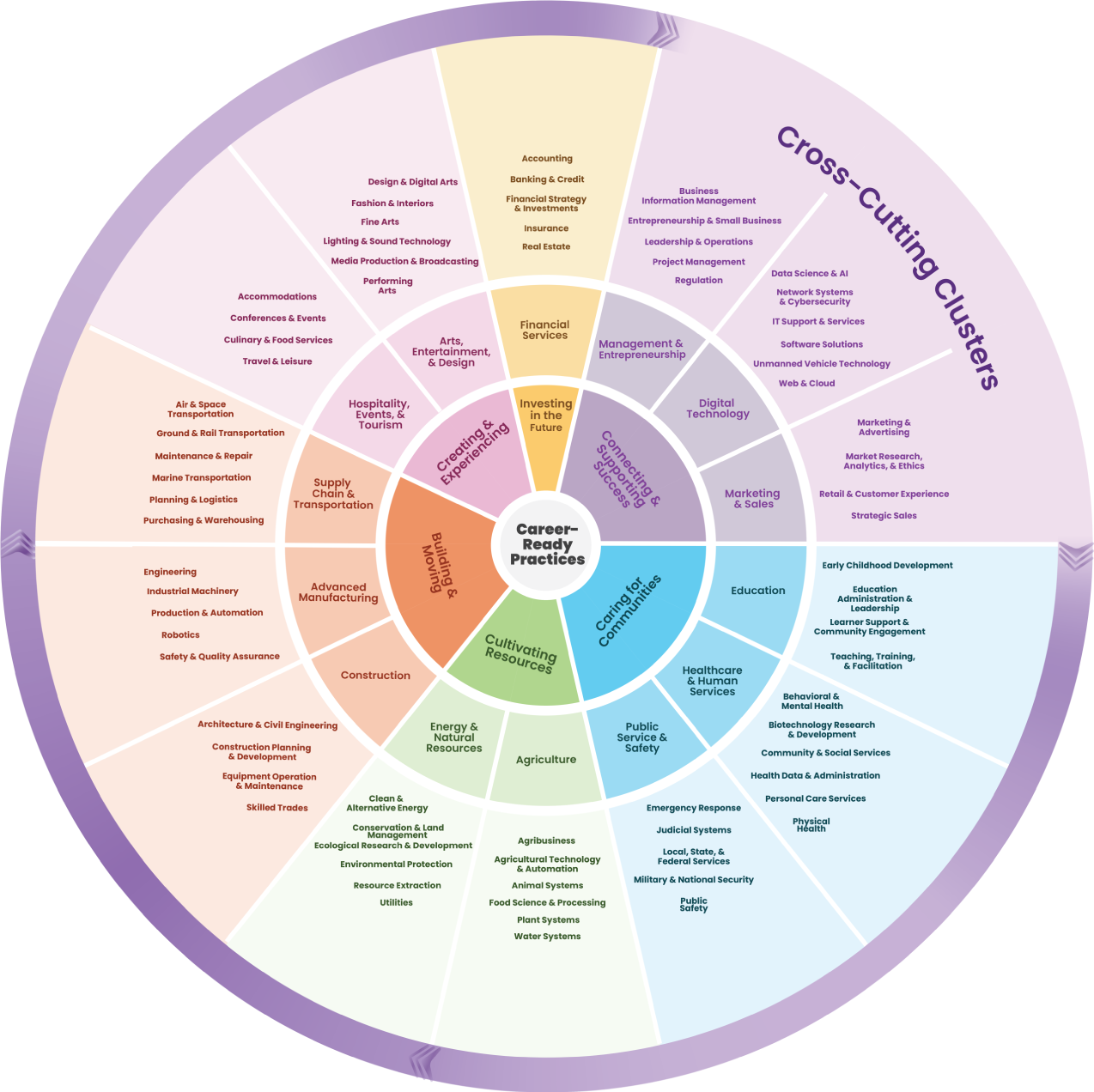

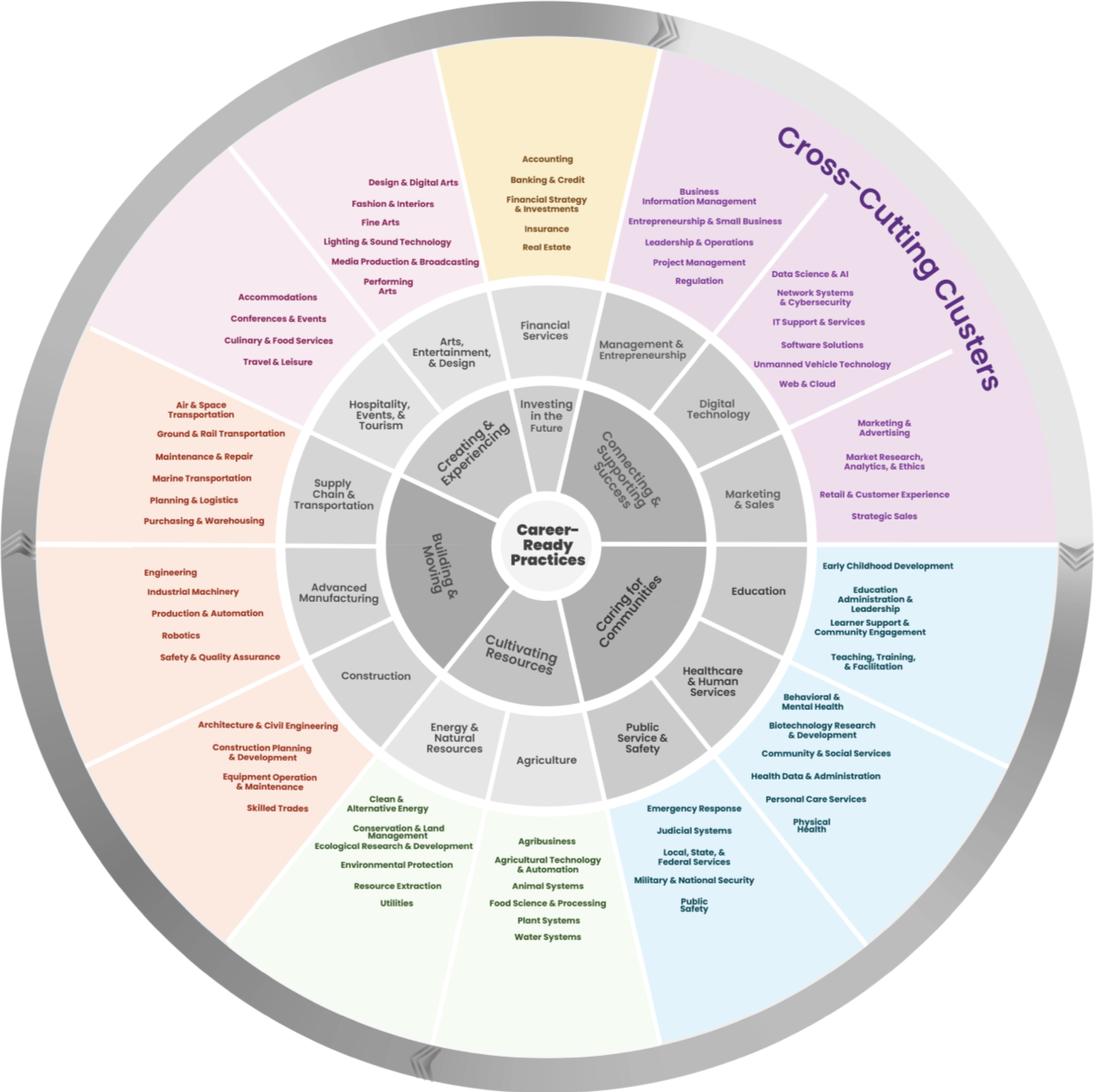

そのCTEの多様なプログラムを支える共通言語がThe National Career Cluster® Framework(キャリアクラスター®フレームワーク)4(下図)です。 このフレームワークにより、どんな産業分野のコースを提供するのか、どんなスキルを育成するのか、など、全米共通の指針が整理されています。このフレームワークが、2024年、20年ぶりに大改訂されました。今回の改訂では、現代社会や「これからの仕事」のニーズを踏まえ、学びの領域や、必要なスキルなどが構造化され、「クラスター」と呼ばれるまとまり(=カテゴリ)として示されました。全米のCTEカリキュラムが、この考え方に基づいて設計されます。

以下をクリックすると、解説を見ることができます。

画像提供:Advance CTE

クラスター・グルーピング(6分類)

フレームワークの中心となる「大分類」がクラスター・グルーピングです。円の中心の6色で表されています。「Connecting & Supporting Success」は“支える・つなぐ”職業群、「Creating & Experiencing」は“創造や体験を通じた価値提供”など、学びと社会貢献の関係性を明確にしています。

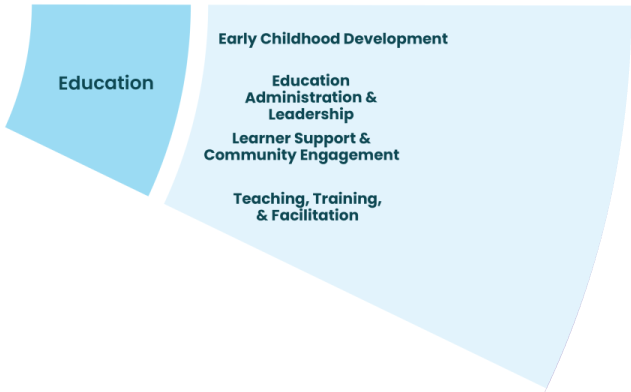

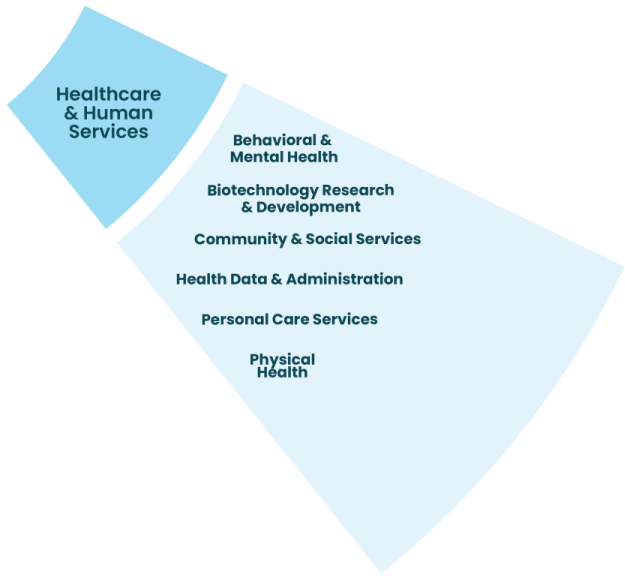

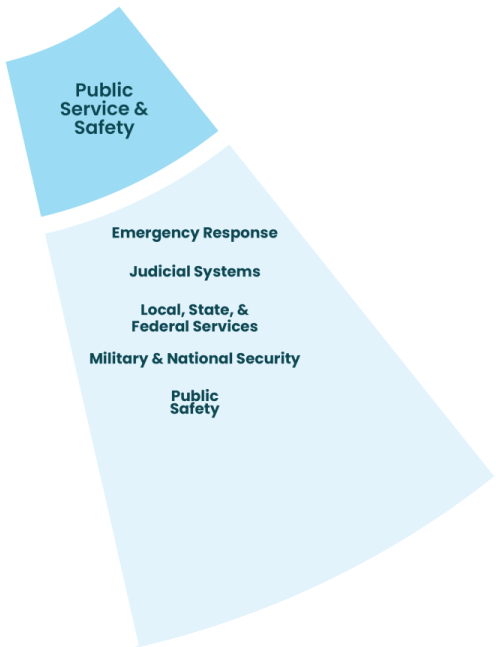

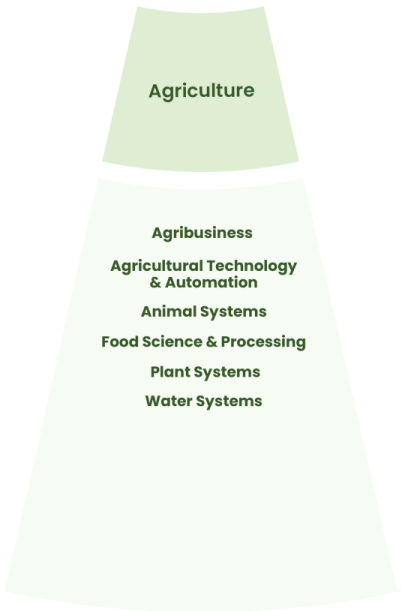

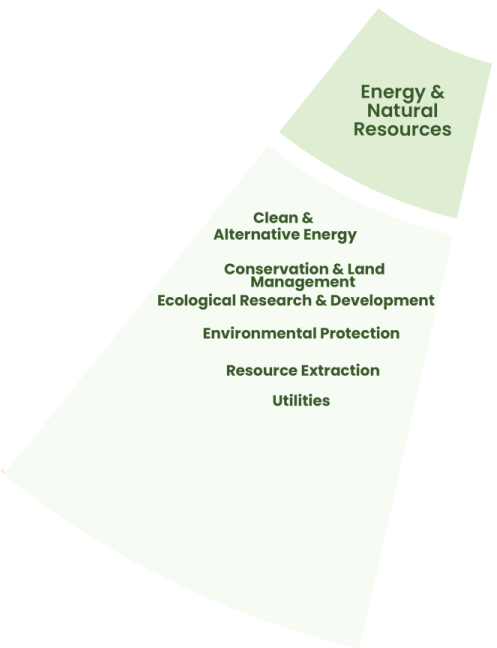

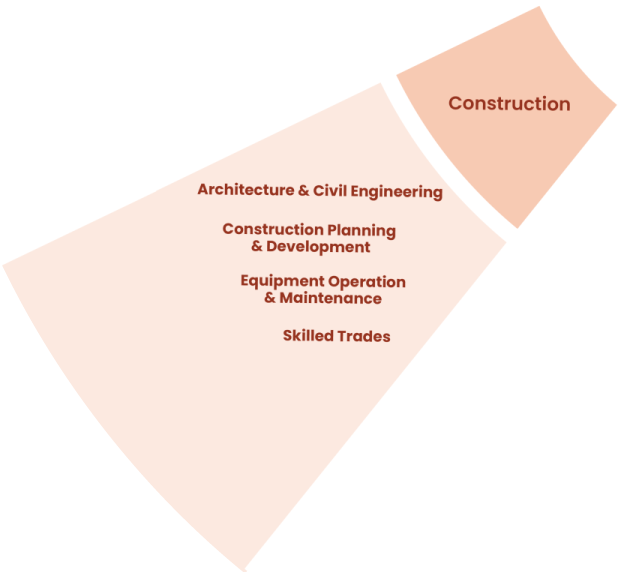

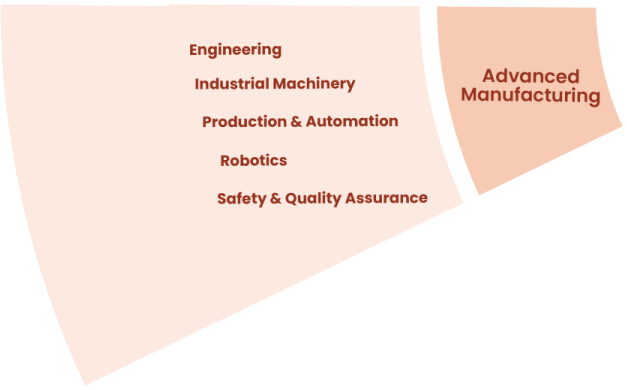

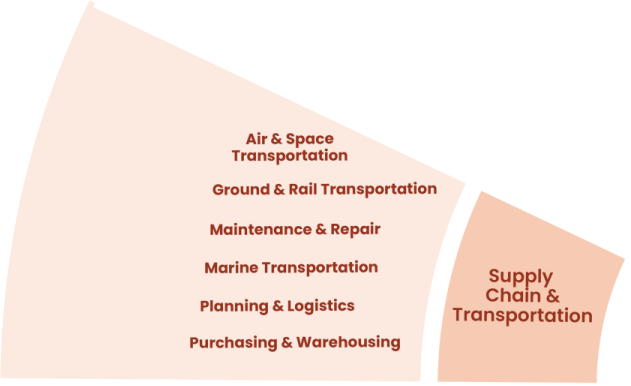

キャリアクラスター(14種)

クラスター・グルーピングに含まれる産業分野を表す「中分類」です。アメリカの現時点の職業分類に基づき、教育、医療、農業、ITなど、幅広い分野がカバーされており、生徒の興味に応じた選択が可能です。実際に、これからの社会で人材が必要とされる分野です。

- Advanced Manufacturing(最先端製造業)

- Construction(建設業)

- Supply Chain & Transportation(供給チェーン・輸送)

- Arts, Entertainment, & Design(芸術・エンタメ・デザイン)

- Hospitality, Events, & Tourism(ホスピタリティ・イベント・観光)

- Financial Services(金融)

- Education(教育)

- Healthcare & Human Services(ヘルスケア・福祉)

- Public Service & Safety(公共サービス・安全管理)

- Agriculture(農業)

- Energy & Natural Resources(エネルギー・資源)

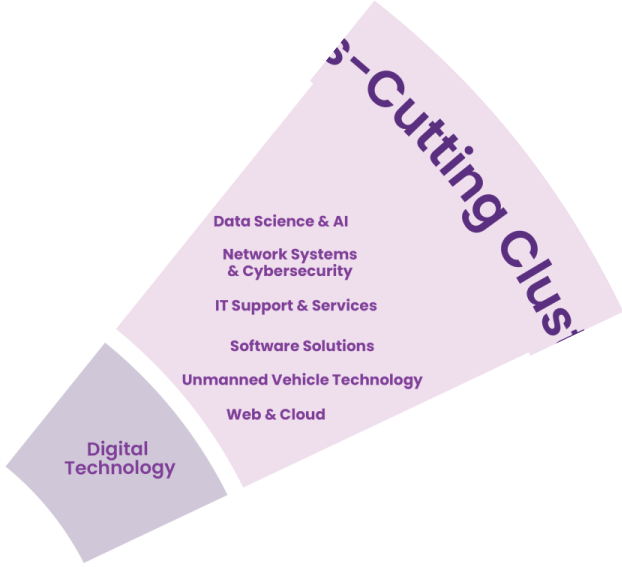

- Digital Technology(デジタルテクノロジー)

- Marketing & Sales(マーケティング・セールス)

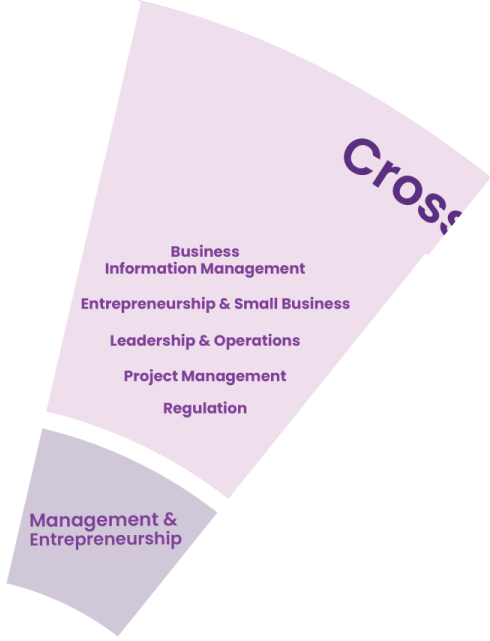

- Management & Entrepreneurship(経営・起業)

サブクラスター(72種)

キャリアクラスターの14の産業分野を中をさらに細分化した「小分類」です。具体的な職種のイメージができます。これにより、より具体的で実践的な進路設計が可能になります。

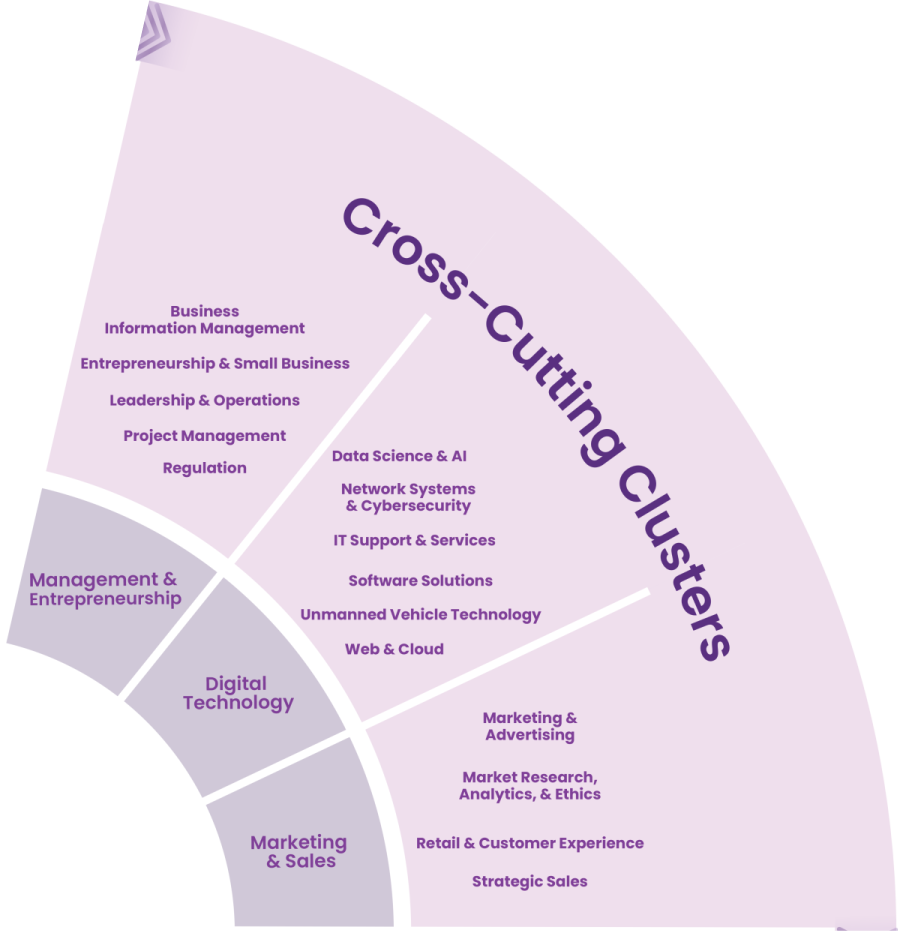

クロスカッティング・クラスター(3種)

業種を問わず必要とされる横断的(=クロスカッティング)な領域です。たとえば、デジタルリテラシーやマーケティング、起業家精神などが含まれており、一つのクラスターでありながら、どの産業でも生かせる汎用的な分類としてスポットライトが当てられています。

03「キャリアクラスター®フレームワーク」とCTEのカリキュラム実践

フレームワークにひもづいた「キャリア・パス」とカリキュラムは、実際どのように展開されているのでしょうか?

例えば「ヘルスサイエンス」クラスターでは、基礎的な医療知識からスタートし、看護・検査・医療事務などへの進路に応じた科目が展開されます。多くの州では、NCHSEが定めた4コース構成のカリキュラムを採用しています。最初の2コースは「医療職業の基礎」「必須医療実践」で、視力検査やバイタルサイン計測などを学び、実際に、学校を地域にひらいて「地域クリニック」のような実践をしたり、高齢者施設でのサービス・ラーニングを行うケースが多くあります。5 関連する医療団体や企業なども、フレームワークを指針として共有し、インターンシップなどを設計し、学びの場を提供しています。フレームワークは単なる理論ではなく、社会とカリキュラムをつなぐ「共通言語」であり、またキャリア発達を踏まえた段階的な知識と実践をひもづけ、進路選択に直結するリアルな学びを支える構造になっていると言えます。

04キャリア教育の未来と「協育」

日本の教育においても、「総合的な学習の時間」や「探究」の授業の中で、社会とつながる学びを模索する動きが広がっていますが、まだまだ「学校の取り組み」の域を出ていません。CTEの取り組みは「学校の中に実社会がある」ことの重要性、産業や社会の未来を想像しながら教育をつくることの必然性を示唆しています。

学びを社会につなぐ、だけではなく、社会の側から学びを見つめ、カリキュラムを編む。「キャリア教育」を考えるためにはその視点が重要です。そのとき、必要なヒト・モノ・ジョウホウ・ジカン・カネ等の資源が「学校の外」にあるならば、一過性の職場体験ではない形で、地域や企業の側から連携する。そのときに初めて、学校と地域人材や企業が共に課題解決に取り組むチームになれるのではないでしょうか。