2022年4月15日

キャリア協育アクション推進コンソーシアム

協育ビジョナリーアカデミー vol.1

実施レポート

- #学びのトランスフォーメーション

- #異業種コラボレーション

- #産官学連携

- #教育DX

- #教育改革

- #大学

- #STEAM

- #教育HR

- #リカレント教育

本ページに含まれる内容、登壇者のご所属・お役職は、協育ビジョナリーアカデミー vol.1実施当時のものです。

キャリア協育アクション推進コンソーシアムでは、『協育』の可能性について、業種や立場を超え、共にピジョンを描き、アクションを考える協働の場として、「協育ビジョナリーアカデミー」を主催しています。

記念すべき第一回となる今回は、「協育ビジョナリーアカデミー vol.1 ~STEAM教育×産官学連携の可能性を探る」と題し、 東京大学生産技術研究所 次世代育成オフィス 室長 大島まり教授をテーマオーナーにお迎えして開催しました。企業の教育支援担当者、県の教育行政担当者、大学関係者が、日本のSTEAM教育のめざすことやそれぞれのニーズを知るとともに、共通するゴール・課題、そして今後の連携の可能性について率直に惜報交換する有意義な機会となりました。

高等学校(普通科・総合学科)におけるSTEAM型探究の普及について、探究の「個別化」つまり、生徒が自らの興味関心にもとづき学びを拡げたり深めたりするタイミングで企業や専門家と連携することのインパクトや、企業の側も社会貢献ではなく自社の人材育成の観点でのかかわりの可能性などの意見が交わされ、今後はその具体化のために、教育委員会がハブとなり、高校の学びの改革・高校生の進路選択肢の拡大のための連携スキームを構築する必要性が確認されました。

アカデミーでは今後も、「協育」にまつわるさまざまな先進的テーマで、異業種融合での対話の場、互いのニーズを知り、ビジョンを共有する機会を定期的に設けていきますので、ご関心のある方はぜひお問合せください!

実施概要

開催日時:

2022年3月26日(土) 9:30~12:00(オンライン実施)

主催:

キャリア協育アクション推進コンソーシアム

参加者:

<テーマ―オーナー>

東京大学 生産技術研究所次世代育成オフィス(ONG)

メインスピーカー 次世代育成オフィス 室長:大島まり教授

<教育委員会>

・高知県教育委員会(教育センター)

・埼玉県教育委員会

・広島県教育委員会

<企業>

・トヨタ・コニック・プロ株式会社

・日本電気株式会社

・三井化学株式会社

詳細レポート

<コンソーシアム代表 若江眞紀より>

産業界と教育界の連携は、「支援」から「融合」へとシフトチェンジするタイミングにある。教育界は、まさに変化の真っただ中であり、ちょうど令和4年度から高等学校でも学習指導要領がかわり、「探究」による学び方の変革、その指導の変革が始まっている。企業は、社会貢献であった教育CSRから、企業にとっての人材育成・人材活用の機会ととらえた教育HRへと、教育現場とかかわるニーズもシフトしている。高等教育機関の実情も踏まえながら、それぞれのニーズ、リソースの「融合」による協育により、一体的に変化できるチャンスである。

教育の変革において、国は、一部の研究指定校など、特定の生徒・学校でのモデル事例創出を目指しがちだが、上位層からの事例創出ではなく、わたしたちは社会的にボリュームゾーンにあたる中間層の生徒、特に普通科・総合学科の授業を変えていくことをめざしたい。そのためには、産官学の連携スキームとサイクルの構築が最重要施策になる。

今回は、その一つのアプローチとして、国を挙げて推進が叫ばれている「STEAM教育」をテーマに取り上げたい。

東京大学 生産技術研究所 次世代育成オフィス 大島まり教授によるレクチャー

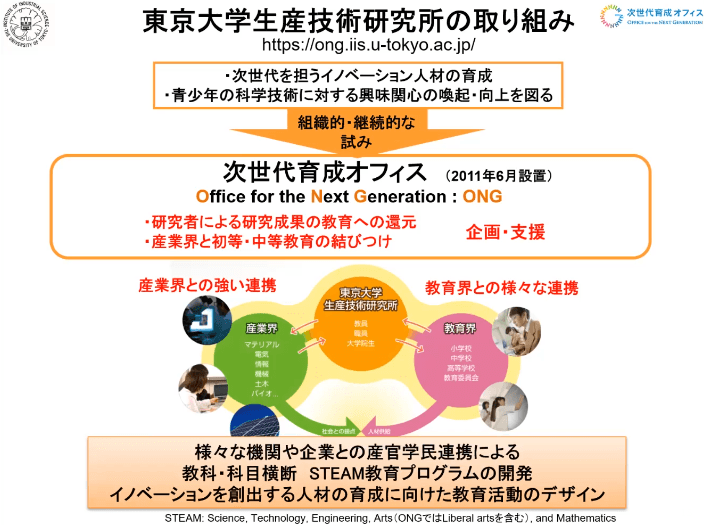

東京大学では初等中等教育と社会を繋ぐハブとしての役割を担っており、高等教育の立場から、産学連携の在り方や、探究・STEAM学習について、産業界・教育界と連携しながら推進している。

<学びの探究化・STEAM化を通した新しい学び ―STEAM探究のススメ―>

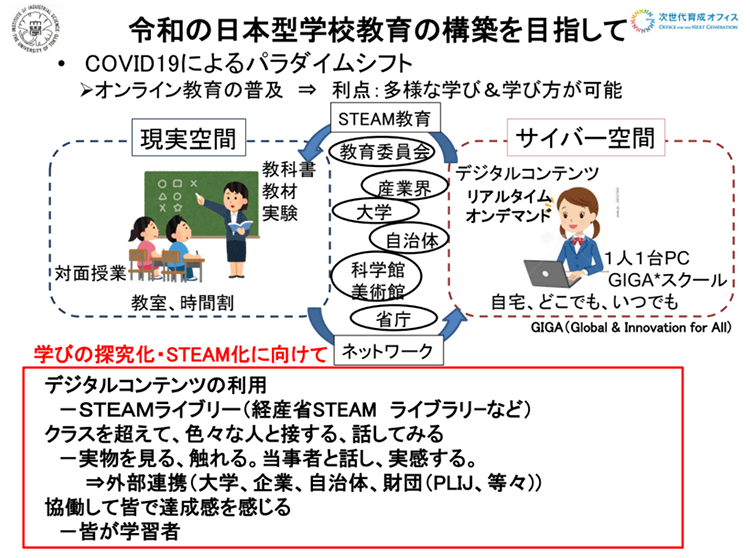

技術の進歩による社会の変化に伴い、社会的に価値が在るものが有形のものから無形のものへと移り変わりつつある。社会が変化すればそこで求められる能力も変化し、課題解決能力や自己学習能力が必要とされる。

そのような環境において、それらの力はこれからの子どもたちのみならず、それを育む社会人にも求められる。そのためにも、従来の知識偏重型の学びではなく、どのように得た知識を実社会に活用していくか重要であり、それを実現させるためにも教育の産官学連携が必要。

得た知識を活用して実社会の課題を解決するためには文理融合の考え方が必須となり、その土壌を育むためのSTEAM教育である。

初等中等教育におけるSTEAM学習、探究活動の位置づけについては、各教科での学習を課題発見・解決にいかすための<教科横断的な学習としてのSTEAM教育>と、それらを深化していくための<探究活動>と考えられる。

教員の知識・能力だけでは、この指導がやりきれない場合が多く、そこに産業界載せ文科とつながり、体験活動や意見交換などが組み込まれる必要がある。その際の考え方として、産業界は教育界に対して“提供者”のみになるのではなく、協働するなかで大人のほうも成長するきっかけになることが重要。教育現場の学びを、リカレント教育とするためのスキームをつくることで持続可能な取り組みが構築可能ではないか。

<今後の展望>

産業界のリソースを活用したSTEAM教育プログラムの開発を起点にした学びの探究化・スキーム化により、Win-Winのネットワークをもって、イノベーションを創出する次世代人材育成をめざしたい。そのためには、コンテンツだけではなく、リアルとサイバー空間を活用した人的交流が必須。

意見交換

<教育行政の立場から>

- ・産業界との効果的な連携は十分とは言えない。また教員自身に社会人経験がないという特性も、学びと実社会の課題との結びつけの難しさの一因で、それを乗り越えたい。

- ・予算的な課題が常につきまとうなかで、探究活動における産業界連携は未だ限定的。しかし、コロナ禍でオンラインでの参加が一般的になってきたことで、コストを抑えながら、オンラインで連携する新しいやり方に可能性があると考える。

- ・産業界が教育改革に参画するメリットに、短期・長期的な人材確保(採用戦略)があげられると思うが、実際は就職に直結するとは限らないため、企業への参画依頼方針や企業側にとってのメリットが打ち出しにくいと感じている。

- ・先駆けた取り組みをしてきたが、実際に生徒のコンピテンシーが高まっているかは疑問視されている。今後、普通科と総合学科の改革をねらっているが、そこにうまくSTEAMを組み込ませていきたい。

- ・教育委員会がどう人材やリソースをコーディネートしていくかを考えていきたい。

<各社の意見やニーズ>

- ・先端技術などの知見や、その体験の提供という携わり方であれば、リソースは十分にあり、STEAM教育に貢献できる可能性を感じた。

- ・企業の日々の業務はまさに、探究である。答えのないことに対する挑戦であり、学び続けなければ新たな価値は創出できないことは実感している。その意味でも、次世代に提供できるリソースがあると再認識できた。また、企業人の学び直し、リカレント教育の必要性に共感する。

- ・企業価値を高めていくのは「人材」である。会社の特性として、理系学生の採用が多いが、まだまだ理系に進学する女性比率は低いように考える。しかしながら、デジタルの分野は今後業種に限らず求められる能力である。女性への理系の門戸を開くためにも弊社のような企業が教育界と連携することの必要性と重要性を感じている。