2025年10月29日

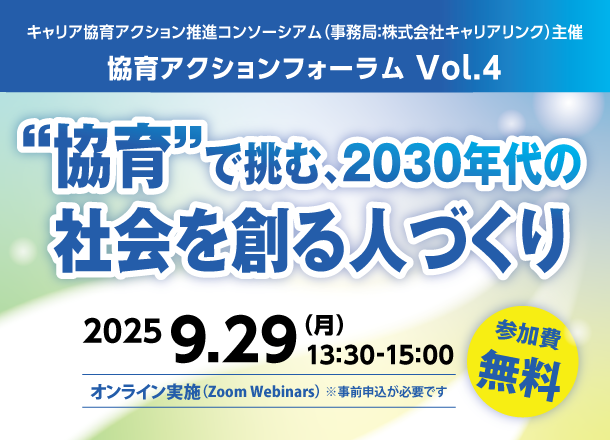

協育アクションフォーラム Vol.4 “協育”で挑む、2030年代の社会を創る人づくり

フォーラムレポート

2025年9月29日(月)13:30‐15:00(Zoom Webinars)

- #未来人材戦略

- #人工知能

- #次世代育成

- #教育ビジョン2030

- #企業の教育支援

- #産学連携

- #教育改革

- #次期学習指導要領

- #令和の日本型学校教育

- #学びの共同体

- #少子高齢化

- #労働人口減少

- #リスキリング

- #地方創生

- #Society5.0

本ページに含まれる内容、登壇者のご所属・お役職は、フォーラム実施当時のものです。

2030年代に求められる“協育”をキーワードに、業界の壁を越え社会の共通課題としての教育や人材育成について考えを“ふかめる”本フォーラム。次期学習指導要領の検討状況や、新しい学校の在り方、保護者のかかわりなど、AI時代に、ともに育つ「協育」をどう実現していくのか、改めて向き合うためのキーワードが盛り込まれた1時間半となりました。教育界、産業界、個人など業界や立場を超え200名近いみなさまにご参加いただき、本テーマへの関心の高さがうかがえました。

各ご登壇者のご発表より

上智大学 総合人間科学部 教授

奈須 正裕 氏

2025年9月25日に、次期学習指導要領の論点整理が発表されました(参考:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/mext_00010.html)。三つの柱として「(主体的・対話的で)深い学びの実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」を掲げ、「知識の所有」から「問題解決能力」へ、そして「自らの人生を舵取りし、持続可能な社会を作る力」の育成を目標にしています。

文部科学省の調査によると、小学校4年生で「授業内容が難しい」と感じる子どもが、クラスの28%、簡単すぎると感じる子どもが27%いるそうです。つまり、授業内容が自分に合っている、と感じる子どもが50%に満たないということです。日本はこれまで文化的多様性の低さもあり一斉指導方式が機能してきたと言えますが、現代ではもはや限界に達しています。だからこそ、自発的・自律的・個別的な学習環境を整え個々の学びを支援していくことが必要になること、特に現行の学習指導要領と比較し「多様性の包摂」が強調されていることを、わかりやすくご説明をいただきました。

そのような学びの実装には、幼児教育にヒントがある、と奈須先生よりご教示がありました。幼児教育では、子どもを「有能な学び手」と捉え、成長を長いタイムラインで見て、自分の意志で学べるよう適切な環境を整えることが実践されています。小学校以降も、「単元レベル」で問いを与え、より自由に学べるよう工夫する必要があるとのことです。次の時代の教育においては、わたしたちの「子ども観」「学習観」の転換が重要だというメッセージを投げかけていただきました。

東明館学園理事長・校長

神野 元基 氏

Society 3.0(工業時代)に対応する学校バージョン1.0は、知識重視のカリキュラムと一斉授業が特徴でした。インターネット登場後のSociety 4.0では、情報を素早く調べて応用する能力が重視されるようになり、能動的な学びが重視されるようになりました。AIが当たり前となるSociety 5.0では、AIを駆使して「社会の問題を解決したい」という強い思いを持つ人が価値を生み出す時代になると予測され、学校もバージョン3.0へと変革していく必要があることを整理してご説明をいただきました。

25歳の時にシリコンバレーで起業した神野氏は、現地で「シンギュラリティ」という概念に出会い、「AIがAIを作る時代」が来たとき今とは全く異なる時代を生きる知識やスキルを身につけておかなければならないのは子どもたちだ、と強く認識され、教育改革にチャレンジすることになったそうです。

今まさに、Society5.0×学校バージョン3.0の時代に突入し、子どもたちには、解決したいと思える課題、自分自身や周りのモノゴトの価値を見つけ出す感性や好奇心、探究心、そして何より、社会への当事者性が必要と考え、現在校長を務められている、東明館中学校・高等学校(https://www.tomeikan.ed.jp/)では、生徒が「自己決定する」学習環境を提供し、校則も生徒だけの合議で決定できるようにするなど、Society 5.0に対応した教育実践、学校運営をされていることをご紹介いただきました。

トークセッション

奈須先生、神野氏のお話を”ふかめる”ためのトークセッション。大きなテーマとしては、学力論の転換、学校や教員の役割と機能の変化、親の教育観や価値観の課題などが取り上げられ、最終的には、ウェルビーイングや幸福を基準とした新しい教育観へ、学校だけでなく、社会、わたしたちがシフトチェンジしていかねばならないのではないか、という話に発展していきました。

Society5.0時代、いつでもだれでもどこでも学べる時代の学校の存在意義について、奈須先生からは「民主主義のレッスン」や「社会をつくる一員として必要な体験を得る」場であることを再整理いただき、神野氏からは、学校の価値発揮には、人生観を「令和型」にアップデートする必要性があるのではないか、という投げかけをいただきました。

親や教員の過去の成功体験に基づいた教育の課題や、「失敗させない子育て」による自己決定力が育っていない現状を踏まえ、保護者教育の強化・教員研修の改革(教え方、ではなく、子どもの主体性をどうサポートするか、の研修など)の必要性について意見が交わされ、自己肯定感や社会とのかかわりを含めた新しい教育指標の可能性、が示唆されました。そこに、地域や企業がどのようにかかわっていけるのか、これまでとは違う、新たな指標にもとづく新たな連携モデルの検討と実践が、これからのチャレンジであることを認識したセッションでした。

詳細を知りたい方はアーカイブをご覧ください!

本動画に含まれる内容、登壇者のご所属・お役職は、フォーラム実施当時のものです。

アーカイブ視聴登録